NPO法人Mirai Kanaiがお届けする「ミラカナチャンネル」内の番組「ミラクルモンスター」では、ユニークな経歴や珍しい仕事を持つゲストをお招きし、その道筋や考え方を深掘りしています。本日のパーソナリティはズケヤマセイラ、崎山夏紀、宮城拓真です。

今回は、社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会の会長、知花光英さんをお迎えし、長年の活動や視覚障害を取り巻く環境についてじっくりとお話を伺いました。

ゲストプロフィール

ゲスト名:知花 光英

社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会(沖視協)会長。

那覇市松尾に位置する沖視協に盲学校卒業後、約40年間勤務し定年を迎え、現在は会長職を今年で8年務めている。小学校低学年で緑内障により視力を失い、現在は光も全く見えない全盲(視覚障害1級)である。

沖視協は、沖縄県内にお住まいの約4000人の視覚障害者の日常生活の困難さを改善し、社会参加を支援する活動を行っている。

URL:https://www.okishikyo.net/

沖縄県内の視覚障害者を支える沖視協の活動

イ: 本日はよろしくお願いいたします。まずは、知花さんが会長を務める法人のご紹介と活動内容をお願いできますでしょうか?

知花: よろしくお願いします。私たちは社会福祉法人 沖縄県視覚障害者福祉協会と申します。名前が長いので、皆さんには「沖視協(おきしきょう)」として覚えていただけるとありがたいです。沖視協は沖縄県内2番目の社会福祉法人として昭和32年に設立されました。那覇市の松尾に位置しており、那覇高校から国際通りに降りる通り(旧消防署通り)の中間あたりにあります。

知花: 私たちの主な事業は大きく分けて3つあります。1つ目は、沖縄で一つしかない「点字図書館」の運営です。

ここでは、視覚障害者向けの読書環境整備として、点字図書、展示が読めない方のためにCDやカセットテープなどの音声図書、そして文字を大きくした拡大図書などを保有し、貸し出しを行っています。全国の視覚障害者情報提供施設とネットワーク(サピエ図書館)でつながっており、全国から本を取り寄せることも可能です。

イ: 拡大図書というのは初めて聞きました。中途で視力を失われた方への支援もあるのでしょうか?

知花: もちろんです。2つ目は相談業務です。中途失明された方や高齢者になって視力が落ちた方など、様々な年齢層の方の進学や日常生活のための訓練、生活全般に関する相談業務を行っております。

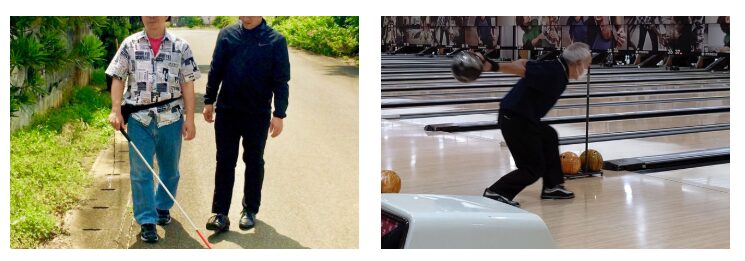

知花: 3つ目は、視覚障害者の活動を支える移動支援です。白杖を持って外を歩く歩行訓練事業や、ガイドヘルパーを派遣する同援事業も行っています。また、就労関係では、はり・あん摩・マッサージの国家資格を持つ視覚障害者を雇用し、地域住民や観光客向けの「マッサージセンター」も経営しています。

イ: ちなみに沖縄県内には現在、視覚障害者の方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか?

知花: はい、沖縄県の人口は約147万人ですが、そのうち約4000人が視覚障害者として身体障害者手帳を交付されています。視力だけでなく、見え方の範囲である「視野」の狭さなどによっても手帳の等級が分かれます。私は光が全く見えない全盲で、視覚障害の中では最も重度の1級にあたります。

全盲に至った経緯と盲学校の教育理念

イ: 知花さんが全盲になられたのは生まれつきではなく、途中からだったのですね。

知花: 私は小学校の低学年ぐらいに視力が落ち始め、急に進行しました。生まれた頃や小学校に入学する頃までは普通に見えていました。私の目の病気は小児性の緑内障です。当時は沖縄の眼科医療が遅れていたこともあり、県外の病院で数回手術を受けましたが、残念ながら回復には至りませんでした。

イ: 幼い頃、地元(読谷)のお友達との思い出はありますか?

知花: 盲学校に転校して寄宿舎に入ったのですが、土曜日の午後になると自宅に帰っていました。地元の仲間たちは、私が見えなくなっても仲間外れにすることなく、いつもたくさん集まってきて、私の手を引っ張って野原を駆け巡って一緒に遊んでくれました。いじめられることもなく、これが本当に嬉しく、運動神経が養われたと感じています。だからこそ、地元を離れて盲学校に戻るのが嫌で、月曜日の朝は登校拒否をしていたほどです。

イ: 盲学校ではどのような教育を受けましたか?

知花: 盲学校での教育は、私の人生において大きな転機となりました。教訓として、「見えないからといって言い訳するな」「やれることは全部やれ」といった感覚の教育を常に教えられていました。世の中に出ても「一人前になり、税金を払える人間になれ」という教えが合言葉のようで、学生時代は流す程度にしか感じませんでしたが、実際に仕事をして人の役に立ち、自分の力で生活できたのは、この盲学校での教えが大きかったと感じています。

イ: 卒業されてから、すぐに沖視協に就職されたのですね。

知花: はい。卒業後、運良く沖視協に就職し、定年を迎えるまで約40年間勤務しました。

展示図書館の施設長なども経て、定年後の現在は会長職を8年務めています。私はここしか経験がありません。

見えないからこそ楽しめるユニークなスポーツと勝負

イ: 知花さんは「視覚障害者の遊び人」とも言われているそうですね。継続されているスポーツや趣味は何ですか?

知花: 走ることは遊びではないかもしれませんが、マラソンは毎年出場していましたし、健康維持のために週に1回ジョギングをしています。他にはボーリングや麻雀が好きです。

イ: マラソンはどのように走るのですか?

知花: マラソンは一人では走れませんので、伴走者(ガイドランナー)と一緒に走ります。約50cmの長さのロープを輪っかにして両端を掴み、伴走者が段差や右に曲がるなどの状況を説明しながら進みます。

イ: ボーリングは、ピンの残り方がどのように分かるのでしょうか?

知花: ボーリングのピンには番号が振られています。残ったピンをサポート役が読み上げます。投球時には、ガーターの延長線上、手前2メートルほどのところに手すりを立ててガイドにし、それと自分との間隔を測って方向を定めて投げます。

イ: 麻雀は健常者と対局できるのですか?

知花: はい、麻雀牌には透明なシールで点字が打ってあるため、健常者と同じように対局できます。

ルールで、捨て牌は必ず「白」とか「五」とか読み上げることが義務付けられています。麻雀はハンディがない真剣勝負ができるため、とても楽しいです。

イ: 他にはどのようなスポーツがあるのでしょうか?

知花: ボールに鈴や鉛を入れて音を出すSTT(サウンドテーブルテニス)や、ネットの下をボールを転がすフロアバレー、ハンドボールを使うグランドソフトボールなどがあります。これらの競技は、音を聞いて打ち合ったり、方向を定めたりします。

日常生活を支える人的・機械的なサポート

イ: 視力が落ちてから、他の感覚、特に聴覚が研ぎ澄まされるというのは本当でしょうか?

知花: これは自然に、聴覚は敏感になるでしょう。視覚は五感の中で80%もの情報をもたらしていると言われていますので、私たちはその80%を失っている人間です。それを補うのが、周囲の人的なサポートであったり、IT機器です。

イ: 移動の際のサポートについてはいかがですか。出張なども一人で行かれるそうですね。

知花: 私は未だにガイドヘルパーを使ったことはありませんが、出張も一人で行けます。これは日本のサポート制度が充実しているためです。空港では、事前に予約をしておけば、航空会社の職員がチェックインから飛行機までの案内までやってくれます。また、到着時のサポートを依頼しておけば、到着空港の職員が駅員やタクシー乗り場まで案内してくれます。駅も同様に、事前に予約しておけば、切符の手配から乗り継ぎのホームへの案内まで行ってくれます。本当に日本は優しい国だと感じます。

イ: 便利なIT機器はありますか?

知花: iPhoneなどのスマートフォンやパソコンが画面を読み上げてくれる機能など、IT機器が私たちの生活をかなりサポートしてくれています。また、私が今持っているのは点字のピンが文字として出てくる点字のメモ書き(点字ディスプレイ)で、これを使ってメールの内容を確認したりできます。歌詞集などのデータも入れられるので、カラオケの際に歌詞を見て歌うこともできます。

イ: 近年、デジタル社会への移行が進んでいますが、課題はありますか?

知花: レストランの注文がタブレット式になったり、スーパーで人がいないレジが増えたり、一見便利になったように見えても、システムが追いついていない部分はまだあります。

イ: また、電気自動車の音の問題も深刻だと聞きました。

知花: はい。電気自動車は音がしないため、私たち視覚障害者にとって非常に危険です。このため、私たち沖視協を含む全国組織が製造メーカーや国に働きかけを行い、約3〜4年前に、日本で作られる電気自動車の新車には、安全のために必ず擬音が出るように義務付けられました。こうした運動が実を結んだ時は、大きなやりがいを感じます。

喜び、困難、そして未来の課題

イ: この活動をされていて、最もやりがいを感じる瞬間はいつですか?

知花: 視覚障害者の仲間が、私たちの事業を利用して、歩行訓練をしたり、点字が読めるようになったりして、自立した生活を送れるようになる姿を見る時です。最初に来所した時は「もうダメだ」と悩んでいた人間が、行きたいところに自由に行き、好きな本を楽しんでいる姿を見ると、この仕事は天職だと感じます。

イ: 逆に、難しい点や悩ましい点はありますか?

知花: 点字の習得には個人差があり、全国的な統計でも、6割から7割の人がマスターできると言われていますが、残りの3割前後は習得に至りません。特に高齢になってから中途失明された方や、糖尿病などの合併症で視力を失った方は、指の感覚が鈍くなり、点字を読むのが難しい場合があります。そのため、点字が読めない方のために音声の図書や情報提供の媒体を準備しておく必要があります。

イ: 今後の課題についてはいかがでしょうか?

知花: 一般社会と同様に、視覚障害者の間でも高齢化が進んでいます。高齢になった視覚障害者が、その特性を理解した上で楽しめるような、デイケアや施設の設置が今後の大きな課題であると感じています。

イ: 最後に、沖視協の活動について、リスナーへの告知をお願いします。

知花: 沖視協のホームページを見ていただければ、毎月の図書館の情報や、音楽祭、卓球大会、マラソン大会といった行事の予定、点訳や音訳のボランティア募集なども掲載しています。もし、私たちのような活動に興味を持たれた方は、ぜひホームページをご覧いただければと思います。また、平日であれば、事前に連絡をいただければ見学も可能です。ぜひ一度、お越しください。

沖縄県視覚障害者福祉協会ホームぺージ https://www.okishikyo.net/

イ: 知花さん、本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。

知花: ありがとうございました。