生きる力を育てる教育とは?

――大人が“手を出さず、手を放す”勇気

こんにちは。

理事長、ズケヤマセイラです。

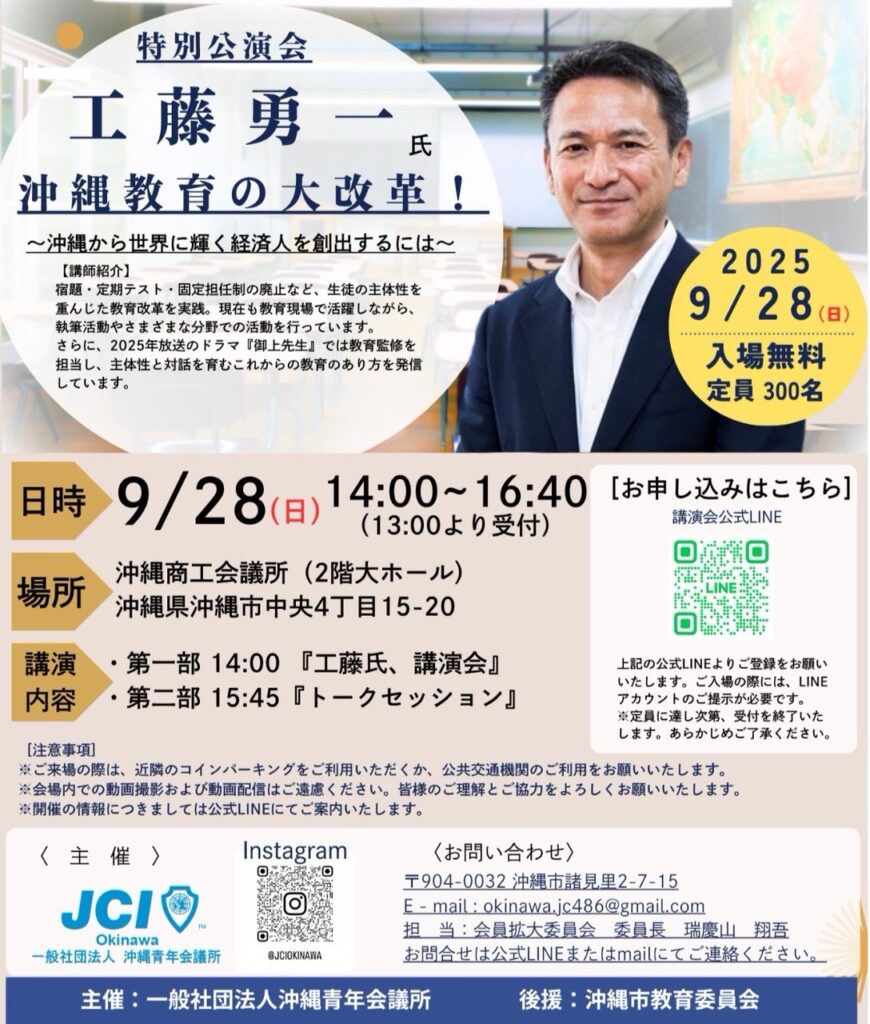

今日は、工藤勇一さんの講演会に、たくま・あきのさん・ともこさんと一緒に参加してきました。

その学びをここにシェアしますね。

日本の教育と社会の現実

講演の冒頭、工藤さんは「日本の生産性はOECD加盟38か国中28位」と数字を示されました。

理由のひとつは、学校教育で子どもたちが「与えられたことをこなす」ことに慣れきってしまっているから。

明治から150年以上続いてきた教育は、

- 何を教えるか

- どう教えるか

この二つに重点が置かれ、「子どもがどう学ぶか」はあまり重視されてこなかったのです。

宿題と定期テストの落とし穴

特に印象的だったのが「宿題と定期テスト」の話でした。

宿題は「主体性を奪う象徴的な仕組み」だと工藤さんは言います。

子どもが「学びたい」と思う前に大人が課題を決めてしまう。

その結果、学びが“やらされ感”になってしまうのです。

定期テストも同じ。

「×を○にする作業」に追われて、点数を取ることが目的にすり替わってしまう。

本来の学びの喜びがどんどん失われていくのです。

「学習の目的が点数になった瞬間、子どもは学ぶ楽しさを失う」

この言葉には、会場のみんなが深くうなずいていました。

学び方は生き方につながる

教育のあり方は、そのまま将来の働き方につながります。

与えられた課題を効率よくこなす人材は育つけれど、

新しいものを生み出す力や、多様な人と協働する力は育ちにくい。

だからこそ「教える」から「学ぶ」へ。

- 主体的に問題を見つける力

- 対話的に学び合う力

これが、これからの社会に必要な力だと感じました。

生きる力を育てる3つの柱

OECDが提唱する「Learning Framework 2030」では、

教育が目指すべき柱として次の3つが示されています。

- 主体性 … 自ら考え、判断し、行動する力

- 当事者性 … 多様性を尊重し、対話で解決する力

- 創造性 … 新しい価値を生み出す力

知識の詰め込みではなく、人生を通して何度でも使える力。

それが「コンピテンシー(再現できる力)」です。

主体性を育てるには「心理的安全性」

主体性は「安心できる場」から育ちます。

- 自己決定できる環境(失敗が許される場)

- 脳をコントロールする力(メタ認知能力)

そのために、大人の問いかけが大事だと学びました。

「どうしたの?」

「君はどうしたいの?」

「何を支援してほしいの?」

また、結果ではなくプロセスを褒めること。

「努力すれば変われる」という感覚を、子どもに持たせてあげることができます。

メタ認知――自分の取扱説明書を持つ

人間は自分の脳を完全にコントロールすることはできません。

でも繰り返した行動がパターンをつくり、そのパターンを意識して変えることはできる。

これが「メタ認知能力」です。

ただの反省ではなく、自分の取扱説明書をつくって実行する力。

子どもがこの力を持てたら、失敗から立ち直る力がぐっと強くなりますね。

対立を上位概念で解決する

人はみんな違う考え方・感情・利害を持っています。

だから対立は自然なこと。

大切なのは、対立が起きたときに上位概念を探すこと。

- 兄弟げんか:「おもちゃを取られた」

→ 上位概念は「安心して遊びたい」 - 職場の意見対立

→ 上位概念は「より良い成果を出したい」

上位概念に立ち返れば、対立は協働へと変わります。

これが「パブリックリレーションズ」という、共通の目的を見つけ合意形成する力です。

大人の役割とは?

教育の本質は、大人が「どう手をかけるか」ではなく、

どう手を放すか にあります。

子どもが自ら課題を見つけ、挑戦し、失敗しながら学ぶ。

そのプロセスを尊重することこそが、「生きる力」を育てるのです。

今日のまとめ

- 日本や韓国は管理教育型、欧米は主体性重視型

- 宿題や定期テストは「やらされ感」を強め、主体性を奪う

- 主体性・当事者性・創造性がこれからの教育の柱

- 心理的安全性と自己決定の経験がカギ

- 対立は上位概念で解決する

- 教育は「どう関わるか」より「どう手を放すか」

今回の講演を通して、改めて思いました。

これからの教育に必要なのは、大人の勇気ある“ひと手放し”。

それが、子どもたちの未来の大きな一歩につながるのだと。